背景介绍

作为华中地区核心水务运营商,武汉水务集团(下称武水集团)承载着超千万人口的供水保障使命。武水集团的运营网络覆盖 12 座水厂、1.78 万公里管网以及 10 万+物联网设备,日均处理水量达 490 万吨。从生产调度、管网漏损分析到二次供水设备的智能控制,武水集团的业务系统高度复杂,贯穿整个供水链条。同时,它也是行业内首个尝试将 AI 预测模型(如 DMA 分区漏损分析)与实时监控深度集成的企业。

在这些前瞻性探索的背后,是海量数据的强力支撑——武水集团的历史数据存量已达 PB 级,日均新增时序数据超 10 亿条,无论是数据规模还是对业务实时性的严苛要求,均远超同行业水平。高效管理这些数据,不仅是武水集团提供高质量服务的关键,更是一项重大挑战。

面临挑战

在数据管理上,武水集团采用“传统关系型数据库+开源时序数据库”的分治架构:采用 SQL Server 存储点位信息和告警阈值等静态数据,使用 InfluxDB 存储时序数据,再通过 Kafka、RabbitMQ 等中间件对接不同系统。但这一架构由于协议异构、组件冗余等缺陷,不仅容易造成数据孤岛,还会引发其他业务问题,具体表现为:

- 多源数据接入难:水务业务涉及管网、水厂、泵站等多个子系统,这些系统采用 OPC UA/DA、MQTT 等不同通信协议,导致数据格式与接口标准各异,数据采集复杂、整合成本高,影响业务的高效运行。

- 技术栈冗杂:系统涉及 MySQL、InfluxDB、Kafka 等 6 种技术组件,从数据接入、存储到计算需跨多个平台协作。单功能开发周期长达 2-3 个月,且不同组件间的兼容性问题频发。

- 历史数据利用率低:PB 级历史数据分散在多个数据库中,AI 模型训练需反复跨库抽取样本,单次水力模型训练耗时超过 72 小时,严重拖慢算法迭代周期,限制预测模型的精度提升。

- 存储性能瓶颈:当单表数据量突破万亿行时,查询延迟增至十分钟级,远无法满足调度系统对毫秒级压力监控的严苛需求。

- 实时计算能力缺失:武水集团原有流计算框架依赖自研开发,异常监测任务延迟超 10 分钟。而且由于数据时效性不足,漏损误报率较高。

武水集团深刻意识到:唯有打破架构桎梏,构建一体化平台,才能从根源上破解数据治理困局。

解决方案

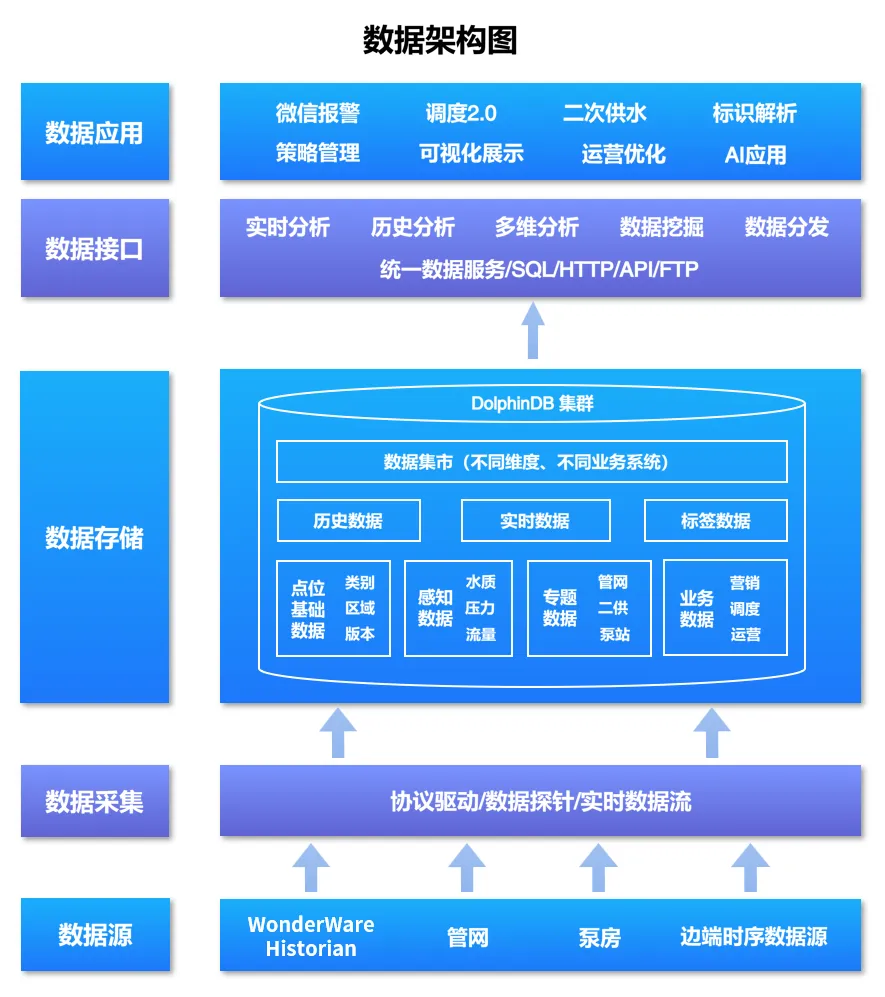

经过严格选型后,武水集团决定引入 DolphinDB,基于其多模存储引擎和流计算框架,构建“采-存-算-用”一体化智慧水务平台。该方案支持 10万+ 设备接入、万亿级数据存储查询、毫秒级实时监测时延,并提供强大的数据分析函数库,实现从设备接入到智能决策的无缝衔接。

- 多源数据融合,打破数据孤岛:针对武水集团多源数据接入难题,DolphinDB 通过 OPC UA/DA、MQTT 等插件,实现协议标准化,统一管理数据接入与数据模型,高效整合分散数据。

- 技术栈整合,运维更高效:基于 DolphinDB 搭建的一体化智慧水务平台具备 All-in-One 特性,可以省去原架构中超八成的运维组件,功能开发周期也从原来的 2-3 个月缩短至 2 周。

- 2000+ 函数助力数据分析:DolphinDB 内置 2000+ 数据分析函数,覆盖统计分析、机器学习、时序预测等场景,为漏损分析、水质预测等智能应用提供“开箱即用”的算力支持。而且,DolphinDB 原生支持 Tensor 格式,武水集团可以在库内直接完成数据转换、模型加载和预测。

- 分布式架构突破存储瓶颈:借助 DolphinDB 的分布式存储引擎,单表可承载万亿行数据,查询响应时间从原有的十分钟级压缩至毫秒级。同时,该方案的存储成本仅为原架构的 10%,实现了降本增效。

- 流计算引擎赋能秒级决策:DolphinDB 内置 10+ 流计算引擎,具备强大的实时计算能力,可以将“ETL-异常监测-预警触发”的全流程端到端延迟控制在 1 秒以内。

方案效果

武水集团智慧水务平台的上线,不仅实现了技术层面的突破,更在业务效益与管理价值上实现了双重收获。

在业务效益上,新方案的存储与计算资源成本直降 90%。同时,生产告警响应速度从 10 分钟缩短至秒级,大幅增强了业务敏捷性。

此外,该方案推动了设备管理标准化,实现对 10 万+ 物联网设备的全生命周期监控。数据的高效流转也催生了武水集团“实时监控-智能决策-业务闭环”的水务管理新范式,树立数据驱动高质量发展的行业新标杆。

扫描二维码,添加 DolphinDB 小助手。